Обзор Что происходит на рынке кормов для КРС

Россия в целом обеспечена кормами для КРС - об этом говорят большинство опрошенных экспертов и животноводов. Однако в каждом из сегментов кормового рынка есть нюансы и вызовы, которые необходимо учитывать владельцам молочных хозяйств для продолжения эффективной работы. О том, что происходит сегодня на рынке кормов для КРС, насколько выгодно их собственное производство, возможно ли импортозаместить кормовые добавки, и других актуальных вопросах индустрии, читайте в нашем новом материале.

Более подробно ситуацию на российском кормовом рынке и современные тенденции в подходах к кормлению КРС обсудят эксперты Союзмолоко, представители власти и бизнеса на «Конференции по кормопроизводству. Эффективное управление процессами», которая пройдет в рамках выставки «Агроволга 2025» 10 июля с 10:00 до 12:00 в МВЦ «Казань Экспо».

Грубые и сочные корма

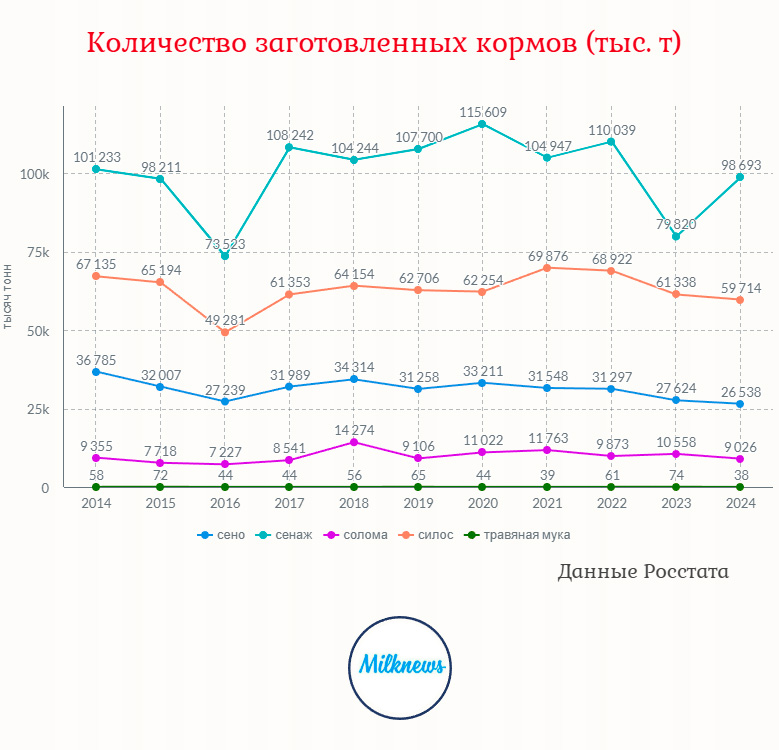

Всего в молочном животноводстве используется четыре группы кормов. К первой относятся грубые (сено, солома) и сочные (зеленый корм, силос, сенаж, корнеплоды) корма. Они составляют 80% питательной ценности и основного объема кормов для КРС. Официальная статистика показывает, что ситуация в этом сегменте в стране относительно стабильная. По данным Росстата, по итогам 2024 года в России было заготовлено 26,5 млн т сена (-3,9% к 2023 году), 98,6 млн т сенажа (+24%), 9 млн т соломы (-14,2%), 59,7 млн т (-2,6%) силоса и 38 тыс. т (-48%) травяной муки.

Теме не менее, как пояснил директор Ассоциации производителей-экспортеров сена и кормов (АПЭСК) Сергей Гонтарь, этот рынок в России пока не сформирован. По его словам, особенность сегмента грубых кормов заключается в том, что в основном они выращиваются животноводческими предприятиями для собственных нужд. “Люцерну на продажу выращивают единичные фермы”, - пояснил он, добавив, что продажи осуществляются и в случае неурожая или других катаклизмов.

Гонтарь пояснил, что это связано с невозможностью для имеющейся в России сельскохозяйственной техники производить брикеты сена высокой плотности.

“Из-за этого получается, что мы возим воздух и стоимость логистики убивает все желание фермера покупать воздух. Для того, чтобы запустить этот рынок, необходимо создать продукт, который будет удобен в логистике и который можно перевозить за сотни тысяч километров”, - считает он.

“Из-за этого получается, что мы возим воздух и стоимость логистики убивает все желание фермера покупать воздух. Для того, чтобы запустить этот рынок, необходимо создать продукт, который будет удобен в логистике и который можно перевозить за сотни тысяч километров”, - считает он.На сегодняшний день в России действует одно предприятие, которое производит корма искусственной сушки с высоким прессованием. Однако мало кто из предприятий готов настолько рисковать, чтобы заключать контракт с таким производителем. В ближайшие годы ситуация может измениться. Глава ассоциации сообщил о том, что сейчас в России реализуется несколько проектов по производству кормов искусственной сушки, в том числе в Астраханской области, Северной Осетии, Новосибирске и Башкирии.

Мощность каждого из запланированных к запуску предприятий составит от 30 до 60 тыс. тонн люцерны в год. Их ввод в эксплуатацию намечен на 2025-2026 года. “Это даст молочным предприятиям возможность попробовать вводить в рецептуру высококачественную люцерну и оценить ее преимущества. Введение кормов искусственной сушки сказывается на продуктивности молочного животноводства, на показателях белка и жира, а самое главное - на здоровье животных”, - уверен Гонтарь.

Он добавил, что формирование этого рынка позволит не только повысить эффективность крупных молочных предприятий, но и станет выходом для небольших хозяйств, которым невыгодно самим заниматься заготовкой грубых кормов. И наконец, это позволит обеспечить продуктовую безопасность и оградить предприятие от последствий неурожая или других неблагоприятных явлений. Параллельно начнет развиваться экспорт сена, который, по оценке Гонтаря, может быть направлен в Китай и страны Персидского залива. “Объемы торговли на международном рынке сена составляют около 12 миллионов тонн в год, и перспективы России в этом направлении хорошие”, - считает он.

Обеспеченность белковыми кормами

Для повышения качественного состава кормов в рацион добавляют шроты и жмыхи, в том числе соевый, подсолнечный и рапсовый. Как подсчитали аналитики FEEDLOT,

за последние пять лет показатели производства жмыха и прочих твердых остатков растительных жиров и масел увеличилось на 44%. В структуре выпуска преобладают подсолнечный (54%; 1,28 млн тонн) и соевый жмых (30%; 711 тыс. тонн), а доля рапсового за год увеличилась до 16%. Таким образом, производство продукции из рапса за год существенно выросло (+47% до 372 тыс. тонн).

Согласно данным Союзмолоко, на корм КРС направляется около трети от всего объема производимых в стране растительных шротов и жмыхов. Преимущественно это подсолнечные шроты и жмыхи, доля которых составляет примерно половину от всей потребляемой продукции этого вида.

Одновременно КРС является основным потребителем рапсовых шротов и жмыхов (90% объема рынка) из-за сравнительно высокого содержания сырой клетчатки и не очень высокого качества белка, который затруднительно переваривать птицам и свиньям. Внутренняя потребность РФ в рапсовом шроте и жмыхе полностью обеспечивается российскими производителями. Кроме того, молочные предприятия приобретают около четверти производимого в России соевых шротов и жмыхов.

Впрочем, многое зависит от климатических условий, в которых расположены фермерские хозяйства, а также от их экономической ситуации. Хозяйства, находящиеся в лучшем положении, обычно применяют в рационе своих животных большее количество белковых кормов, которые положительно влияют на молочную продуктивность животных и содержание сухих веществ в молоке.

Особенности потребления белковых кормов

Однако в этом сегменте есть сложности, связанные с тем, что из-за снижения цен на сырое молоко животноводы снижают количество белковых кормов. Директор по продажам ГК «ТРИО» Василий Редин отметил, что к июню 2025 года цена на сырое молоко снизилась примерно на 13-17% по сравнению с показателем в четвертом квартале 2024 года и началом 2025 года.

При этом снижение себестоимости производства составило всего 4-5% на фоне подорожания белковых компонентов, в том числе шрота, жмыхов, концентрированных кормов, патоки, жома, которые выросли в цене от 15 до 42%.

“Поэтому, чтобы поддержать финансовый результат, необходимо корректировать рационы животных, и это сделали практически все животноводы”, - отметил эксперт.

“Поэтому, чтобы поддержать финансовый результат, необходимо корректировать рационы животных, и это сделали практически все животноводы”, - отметил эксперт.В результате, как пояснил Редин, тенденция к снижению потребления белковых кормов может продлиться около полугода и приведет к снижению содержания жира и белка в сыром молоке, которое поступает на заводы. “Мы можем вернуться к показателям жира и белка не раньше конца третьего - начала четвертого квартала 2025 года, когда будет считаться себестоимость производства сырья и новых рационов с учетом нового урожая кормовых культур”, - считает он.

Что касается качества и количества грубых кормов, то оно будет понятно после окончания уборочной кампании, в сентябре - ноябре. После этого будет понятно, насколько скорректировать рационы животных. Он добавил, что пока рынок сбалансирован, молочного жира и белка хватает. Дисбаланс на рынке, по его мнению, может возникнуть только в случае возникновения аномальных погодных условий, например высокой температуры, засушливой погоды или высокой влажности.

Еще одной сложностью на этом рынке остается монополия на импорт сои у компании “Содружество”. В 2020 году сенатор от Курганской области Сергей Лисовский направил письмо в Федеральную антимонопольную службу о том, что фермеры жалуются на недостаток доступных кормов и удорожание их основных компонентов — сои и соевого шрот. Но проблема так и не была решена.

Зато был принят ряд других решений. Для защиты внутреннего продовольственного рынка и стабилизации цен на значимую сельхозпродукцию правительство решило ограничить экспорт шротов и жмыхов. В частности, с 1 сентября 2021 года были введены "плавающие" пошлины на экспорт подсолнечного масла и шрота были введены в долларах, а потом стали определяться в рублях.

Экспортная пошлина на подсолнечный шрот рассчитывается по формуле как разница между индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц) и базовой ценой (15 875 рублей за тонну), умноженная на величину корректирующего коэффициента (0,7). При этом на 2025 год квота на экспорт подсолнечного шрота из России составляет 35 тыс. тонн. Аналогичные ограничения действуют в отношении соевых бобов и шрота.

Помимо шротов и жмыхов, к белковым кормам относят и свекловичный жом, который также используется животноводческими предприятиями. Как сообщили в пресс-службе компании “Дамате”, свекловичный жом в кормах для КРС используется на животноводческом комплексе компании в Тюменской области для улучшения удоев и откорма, а также для экономии кормов и улучшения качества молока. Он содержит клетчатку, легкоусвояемую для жвачных животных, а также белки и углеводы. “Для обогащения рациона специалисты комплекса включают в рационы от 300 грамм до 1,5 кг. Помимо протеина и сахаров, коровы способны усваивать всю целлюлозу, клетчатку и весь пектин жома. Это значительно улучшает вкусовые качества молока и мяса”, - пояснили в компании.

Комбикорма есть

Помимо кормов одного вида хозяйства используют комбикорма, то есть смесь зернового сырья и продуктов с высоким содержанием белка, витаминов и микроэлементов. Рынок комбикормов для крупного рогатого скота (КРС) в России остается стабильным в течение последних лет, рассказал исполнительный директор Национального кормового союза Сергей Михнюк. В прошлом году производство комбикормов продемонстрировало небольшой рост, достигнув 3,1 млн тонн против 3 млн тонн в 2023 году. Отечественные производители полностью обеспечивают потребность в комбикормах для КРС, подчеркнул он.

В дальнейшем, по его прогнозу, темпы роста производства комбикормов для КРС не увеличатся. Это связано с тем, что, по оценкам экспертов, производство молока в 2025 году увеличится на 1,8%, до 34,7 млн т в основном за счет увеличения продуктивности коров. Как отметил Михнюк, производство говядины на 80% состоит из мяса выбракованных коров, бычков и телок молочного скотоводства, а мясное скотоводство занимает долю в 20% в производстве говядины. За 10 лет общее поголовье КРС снизилось на 2,5 млн голов, дойное на 1 млн голов. В 2024 году общее поголовье снизилось на 700 тыс. голов, дойное на 250 тыс. голов.

По оценкам экспертов, ежегодный дефицит бычков на откорм составляет более 200 тысяч голов. «Индустриальный способ производства телят потерпел неудачу, себестоимость теленка у фермеров в 2,5 раза ниже, чем у агрохолдингов», - подчеркнул он.

В то же время себестоимость производства комбикормов в России растет. Как сообщили в пресс-службе агрохолдинга "Комос Групп", предприятия которого производят белково-витаминно-минеральные концентраты и комбикорма для обеспечения потребностей компании, себестоимость кормов за год выросла на 7%. Основными факторами роста стали увеличение стоимости сырья и увеличение затрат на производство, в том числе затраты на оплату труда, затраты на энергоресурсы, прочие производственные затраты).

О росте себестоимости производства кормов сообщила и заместитель генерального директора по логистике и производству комбикормов “Агропромкомплектации” Лариса Ермоленко. Компания самостоятельно производит полнорационные гранулированные комбикорма для свиней, а также гранулированные корма для крупного рогатого скота и обеспечивает себя этой продукцией на 100%. “Цены действительно выросли, основная причина — рост стоимости зерна, которое является ключевым компонентом в производстве кормов”, - пояснила Ермоленко. В то же время, по ее словам, благодаря собственному производству компания удерживает рост на уровне рыночных показателей, что позволяет сохранять управляемость затрат и стабильность производственных процессов.

Среди других трудностей в сегменте комбикормов она отметила ограничения на поставки импортных запчастей и комплектующих, а также расходных материалов. Влияние оказывает и колебание валютных курсов, что отражается на стоимости оборудования и компонентов. Также, по словам Ермоленко, увеличились сроки поставки. Компания адаптирует логистику и выстраивает работу с поставщиками, чтобы минимизировать влияние этих факторов, добавила она.

Сложности с кормовыми добавками

Важнейшим дополнением к рациону животных являются кормовые добавки. Они подразделяются на добавки растительного происхождения на основе травяных продуктов, пряностей, экстрактов, в том числе эфирных масел, технологические (сорбат калия, бензоат натрия, пиросульфит натрия, уротропин), балансирующие (белковый, белково-витаминный, белково-витаминно-минеральный, карбамидный пищеконцентраты) и другие. Эффективными примерами кормовых добавок выступают премиксы, содержащие несколько действующих веществ в больших количествах и правильных пропорциях и белково-витаминно-минеральный концентрат, который содержит белковые компоненты в большом количестве. Эти добавки благотворно действуют на здоровье и продуктивность животных, однако использовать их могут в основном экономически эффективные хозяйства.

Как рассказал Михнюк, если по ряду кормовых добавок, например по лизину, российским производителям удалось локализовать производство, то по другим видам продукции это сделать довольно сложно. Например, доля импорта в производстве метионина достигает 50%.

«В ближайшем будущем Россия не сможет обеспечить промышленное животноводство всеми необходимыми отечественными кормовыми добавками», - уверен Михнюк.

«В ближайшем будущем Россия не сможет обеспечить промышленное животноводство всеми необходимыми отечественными кормовыми добавками», - уверен Михнюк. По его словам, это связано с отсутствием технологий, оборудования и сырья для производства продукции. Кроме того, нужен персонал, который сможет работать с такими технологиями.

Для первичной локализации производства кормовых добавок, по оценке главы союза, России может потребоваться от пяти до десяти лет в зависимости от вида продукции. Однако это станет возможным только в случае выделения дополнительных средств из федерального бюджета и принятия поэтапных решений на государственном уровне. Согласно оценке Михнюка, для стабилизации ситуации на рынке отрасли кормовых добавок требуется дополнительно около 10 млрд рублей. В противном случае рынок будет находиться в постоянном тонусе.

Свой вклад в удорожание себестоимости производства кормов вносит удорожание сельхозтехники. По данным Минсельхоза, цены на технику для АПК в России. за три года выросли от 40 до 90%. В связи с тем. что производить кормовые добавки в России экономически не очень выгодно, сейчас основным поставщиком кормовых добавок выступает Китай. Ситуация с поставками продукции из этой страны осложняется непрохождением российских платежей. При этом поиск альтернативных путей взаиморасчетов добавляет к стоимости продукции дополнительные 3–7% комиссионных, посчитал Михнюк. Он добавил, что на стоимость продукции также влияет курс валют и высокая ставка по кредитам.

На фоне этого в России появляются проекты по импортозамещению добавок, например аминокислот. В частности, как сообщала министр сельского хозяйства России Оксана Лут, в 2026 году китайская компания APN планирует открыть завод по производству аминокислот в Ростовской области.

Компании обеспечивают себя сами…

Большинство компаний молочной отрасли имеет собственное производство кормов. В частности, «Агрокомплекс» им. Н.И.Ткачева производит эту продукцию самостоятельно, полностью покрывая собственные потребности в кормах, сообщили в пресс-службе компании. В 2024 году агрохолдинг выпустил около 800 тыс. тонн комбикормов, в том числе Выселковский комбикормовый завод - 555 тыс. тонн. «Полученную продукцию агрокомплекс использует только для собственного животноводства и не реализует сторонним покупателям», - добавили в компании.

Аналогичной позиции придерживается холдинг «Дамате». Как пояснили в его пресс-службе, с момента основания компанией животноводческого комплекса в Тюменской области одним из преимуществ является собственное кормопроизводство для поголовья КРС.

«Особое внимание уделяется научно-обоснованной оптимизации рационов и контролю за потреблением корма животными с учетом их продуктивности и возраста. С этой целью компания развивает кормовую базу», - подчеркнули в «Дамате».

«Особое внимание уделяется научно-обоснованной оптимизации рационов и контролю за потреблением корма животными с учетом их продуктивности и возраста. С этой целью компания развивает кормовую базу», - подчеркнули в «Дамате».Основу рациона комплекса составляют зеленые корма, сено и сенаж однолетних и многолетних трав. Ежегодно на комплексе заготавливается до 150 тысяч тонн сочных кормов собственного производства. При этом, как сообщили в компании, в 2024 урожайность всех закладываемых на хранение сельскохозяйственных культур была выше планируемой, что позволило снизить себестоимость сочных кормов. В перечень закупаемых кормокомпонентов входят зерновые (ячмень, кукуруза, пшеница) и шрота (соевый, рапсовый, подсолнечный). Основными поставщиками в подавляющем большинстве являются российские производители.

… или переходят на отечественные корма

В свою очередь, заместитель генерального директора холдинга «Агриволга» Олег Долинный рассказал о том, что компания использует корма для животных трех категорий, в том числе зерновые (ячмень и овес), семена многолетних трав органических культур и кукуруза. «Корма зерновых культур, а также семена многолетних трав у нас собственного производства», - пояснил он. Кукурузу, которую «Агриволга» использует для кормления животных, она закупает. Долинный отметил, что частично корма произведены иностранными компаниями, но они производятся на территории России.

Генеральный директор агрохолдинга «Степь» Андрей Недужко также сообщил о том, что уже в течение длительного времени компания реализует внутреннюю программу импортозамещения, которая касается также и сегмента молочного животноводства.

«На данный момент отечественные производители кормов полностью закрывают все потребности российских животноводов», - подчеркнул он.

«На данный момент отечественные производители кормов полностью закрывают все потребности российских животноводов», - подчеркнул он. По его словам, основную часть закупок кормов в сегменте «Животноводство» занимают продукты вторичной переработки масличных культур - шрота и жмыхи, в том числе подсолнечные, рапсовые, соевые. Недужко пояснил, что эта продукция традиционно закупается у ведущих заводов – производителей масла в ЮФО и в других регионах России. Остальная часть номенклатуры - кормовые добавки (мел, соль, премиксы, консервант и т.д.) – также закупается у отечественных производителей.

В связи с ростом поголовья КРС на фермах агрохолдинга «Степь» постоянно увеличивается расход кормов и кормовых добавок, однако, как сообщил глава компании, проблем с закупками кормов не возникает, так как рынок предложений достаточно широк. По его словам, основной объем роста расходов на корма в текущем сезоне относительно конца 2023 года – начала 2024 года связан с ценами на подсолнечный шрот. Это произошло из-за снижения урожайности этой культуры после тяжелого в отношении климатических условий и урожайности сезона.

Недужко добавил, что «Степь» также ежегодно заготавливает объем кормов с запасом на 15–20% от необходимого количества. В этом году себестоимость сельхозпроизводства выросла в среднем на 20–30%.

корма

Также рекомендуем:

ПОПУЛЯРНОЕ